The Debate – explaining the issues that matter

Todays Issue: KI im Maschinenbau

Vom Ingenieur zum Hybrid: Warum KI im Maschinenbau zur Standortfrage wird

Der Maschinenbau ist ein Gewohnheitstier. Er vertraut dem, was sich messen, fräsen und montieren lässt. Umso bemerkenswerter ist, wie schnell ausgerechnet eine Technologie, die sich weder anfassen noch abschreiben lässt, zur Eintrittskarte in den Beruf wird. Künstliche Intelligenz galt lange als Zusatzqualifikation für Spezialisten, ein hübsches Etikett auf einer ohnehin soliden Ausbildung. Inzwischen wirkt sie eher wie das, was der Taschenrechner einst für die Statik war: nicht das Studium selbst, aber der Unterschied zwischen Anschlussfähigkeit und Rückstand.

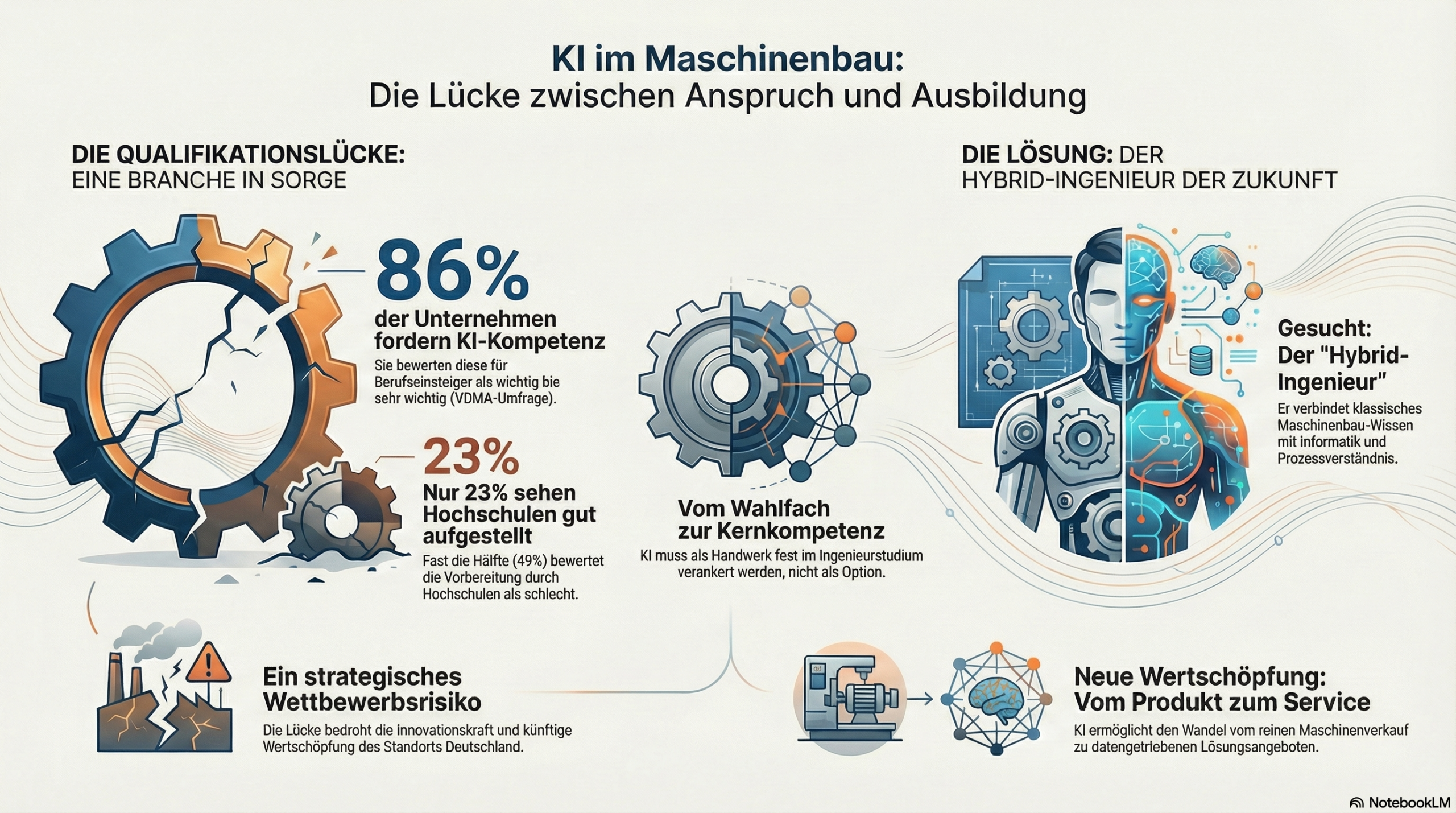

Das Signal aus der Industrie ist ungewöhnlich eindeutig und in seiner Nüchternheit gerade deshalb brisant. Eine große Mehrheit der Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau erklärt KI-Kompetenzen für Berufseinsteiger für wichtig, doch nur eine Minderheit hält die Hochschulvorbereitung für ausreichend; ein erheblicher Teil bewertet sie als unzureichend. Hinter diesen Zahlen steht kein Alarmismus, sondern Ungeduld – und ein leiser, aber harter Befund: Der Maschinenbau sieht den Ingenieur nicht als Auslaufmodell, doch er sieht das bisherige Qualifikationsprofil als unvollständig. Der Beruf bleibt gefragt, die Inhalte verschieben sich. Weniger Routine im Rechnen, mehr Urteil in Daten, Modellen und Software. Die verbreitete Angst vor dem Jobkiller KI wirkt in diesem Licht wie ein Komfortmythos – beruhigend, aber unzutreffend.

Es ist hilfreich, die Debatte von einem Missverständnis zu befreien, das sich hartnäckig hält: Niemand verlangt ernsthaft, Maschinenbauer zu Informatikern umzuschulen. Die eigentliche Forderung ist banaler, aber anspruchsvoller. KI soll im Maschinenbau das werden, was CAD, Simulation oder moderne Regelungstechnik längst sind: ein Werkzeug, das jeder versteht, das viele anwenden und das die meisten kritisch beurteilen können müssen. Nicht jeder muss Modelle entwickeln, aber immer mehr müssen Ergebnisse plausibilisieren, Grenzen erkennen, Risiken einpreisen und wissen, wann das Modell nicht helfen darf. KI-Kompetenz meint hier nicht das Vorführen eines Algorithmus, sondern die Verantwortung für dessen Einbettung in reale Prozesse.

Genau an dieser Stelle wird die Curriculumfrage zur Standortfrage. Solange KI als Wahlfach, Projektinsel oder Zusatzmodul am Rand existiert, entstehen Exzellenzprofile – aber keine Breite. Für eine Branche, die ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit zunehmend aus datengetriebenen Funktionen zieht, ist Breite jedoch keine pädagogische Geschmacksfrage, sondern Mindestauflage. Denn die produktive Wirkung von KI entfaltet sich nicht im Labor, sondern in der Betriebsrealität: in Zustandsüberwachung, vorausschauender Wartung, optimierter Fertigungsplanung, adaptiver Regelung, Qualitätsprognosen, in schnellerer Inbetriebnahme und in der Verbindung aus Maschine und Service. Das ist keine Zukunftsmusik. Es ist der Versuch, Produktivität in einer Umgebung zu heben, in der Fachkräfte knapp sind, Energie teuer ist und Stillstand unmittelbar kostet.

Wer in dieser Lage noch über „Digitalisierung“ im allgemeinen Sinn spricht, hat den Charakter des Wandels nicht verstanden. Der Engpass ist nicht die Idee, sondern die Umsetzung. Viele Unternehmen können Pilotprojekte vorweisen, manche sogar bemerkenswert gute Prototypen. Aber zwischen dem Modell und dem Betrieb liegt ein Graben, der im Maschinenbau tiefer ist als in vielen reinen Softwarebranchen. Es geht um Datenqualität aus Altanlagen, um heterogene Schnittstellen, um eine IT-Landschaft, die über Jahre gewachsen ist, und um Verantwortlichkeiten, die selten entlang eines Datenflusses organisiert sind. Vor allem aber geht es um das, was in der Branche am schwersten zu bekommen ist: Personal, das zugleich Domänenwissen und Software- und Datenkompetenz mitbringt. Der Maschinenbau sucht nicht einfach „mehr Ingenieure“, sondern den Hybrid.

Dieser Hybrid ist kein theoretisches Idealbild, er existiert bereits. Es gibt Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich in Datenanalyse, Machine Learning, Modellierung und Betriebskonzepten hineingearbeitet haben – über Vertiefungen, Industrieprojekte, Werkstudententätigkeiten, Zusatzmodule in Informatik oder über Weiterbildung. Diese Menschen sind nicht deshalb wertvoll, weil sie „KI“ sagen können, sondern weil sie die Physik der Anlage und die Logik der Daten zugleich verstehen. Sie können den Produktionsprozess so lesen, dass er lernfähig wird, und sie können ein Modell so bewerten, dass es im Betrieb nicht zur Blackbox wird. Nur sind sie nicht in der Zahl verfügbar, in der die Branche sie heute schon braucht.

Das erklärt auch, warum der Ton vieler Verbände schärfer wird. Was wie Jammern klingt, ist oft die Abkürzung für eine strategische Sorge: Die Wertschöpfung verschiebt sich in Richtung „Intelligenzschicht“. Wer diese Schicht beherrscht, verkauft nicht nur Maschinen, sondern Verfügbarkeit, Optimierung und Ergebnisgüte – als Paket, als Service, als fortlaufende Verbesserung. Wer sie nicht beherrscht, riskiert, auf sehr gute Hardware reduziert zu werden, während Standards, Plattformen, Datenmodelle und damit ein Teil der Marge anderswo entstehen. Das ist keine plötzliche Deindustrialisierung, sondern eine schleichende Verschiebung der Wertschöpfungstiefe.

Die Hochschulen sind dabei nicht so blind, wie es die Industrie gelegentlich nahelegt. Man sieht an großen Standorten längst die Bewegung: interdisziplinäre Institute, spezialisierte Lehrangebote, maschinenbaunahe ML-Module, Projektformate mit realen Daten, neue Zertifikats- und Ergänzungsprogramme. Der Konflikt liegt weniger im Problembewusstsein als in der Institution. Studienordnungen sind über Jahre gewachsen, Akkreditierungen komplex, Professuren disziplinär organisiert. KI fällt durch dieses Raster: Sie gehört überall dazu, ist aber nirgends eindeutig verankert. Das ist für eine klassische Ingenieurwissenschaft ein strukturelles Problem, kein moralisches.

Der Blick in die USA ist deshalb hilfreich – aber nicht, weil dort überall „KI Pflicht“ wäre. In vielen Fällen ist der Unterschied profaner: mehr Durchlässigkeit. Wahlräume, Minors und kombinierbare Curricula erleichtern es, Informatik- und Data-Science-Anteile als regulären Bestandteil eines Ingenieurstudiums zu integrieren, ohne dass dies als Systembruch gilt. Spitzenuniversitäten behandeln KI- und Computing-Bausteine in ingenieurwissenschaftlichen Kontexten mit einer Selbstverständlichkeit, die in Deutschland oft noch als Zusatz gilt. Das ist keine Überlegenheit der Methode, sondern ein Vorteil der Architektur.

Was folgt daraus bis 2030? Im optimistischen Szenario wird KI im Maschinenbau das, was sie in der industriellen Logik sein kann: ein Produktivitätshebel. Weniger ungeplante Stillstände, stabilere Qualität, schnellere Ramp-ups, präzisere Simulation, besserer Energieeinsatz, ein Servicegeschäft, das nicht von der Maschine wegführt, sondern sie wirtschaftlich auflädt. Im pessimistischen Szenario bleibt die Mechanik erstklassig, aber die Intelligenzschicht wird importiert: Software-Stacks, Plattformen, Modelle – und mit ihnen Standards und Preismacht. Dann verliert Deutschland nicht die Produktion über Nacht, sondern Wertschöpfung Schritt für Schritt dort, wo künftig die Margen liegen.

Die politische Pointe ist unerquicklich banal: Es geht nicht um die Erfindung eines neuen Ingenieurberufs, sondern um die Modernisierung eines bestehenden. KI- und Datenkompetenz müssen in den Kern der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung der klassischen Fächer – eng gekoppelt an reale Anwendungsprobleme und überprüfbar in Prüfungen, nicht nur sichtbar in Pilotprojekten. Die Industrie wiederum wird ihre Erwartungen präziser formulieren müssen und Kooperationen so gestalten, dass sie Lehrrealität schaffen, nicht bloß Praktikumsplätze verteilen. Und die Bildungspolitik sollte weniger Förderprosa produzieren, dafür mehr Akkreditierungs- und Prüfungsrealität: Wer Kompetenz will, muss sie als Standard verlangen.

Der Maschinenbau lebt vom Vorsprung, nicht vom Nachlauf. Wenn KI zur Eintrittskarte wird, ist das kein Kulturkampf, sondern ein Wettbewerbsrisiko. Die Bewährungsprobe beginnt nicht im Labor, sondern im Vorlesungsverzeichnis.

Die Audiocasts von infpro sind urheberrechtlich geschützte Eigenwerke. Alle Inhalte wurden vom Redaktionsteam des Instituts für Produktionserhaltung (infpro) auf Grundlage eigener Publikationen (infpro Themenservice, infpro Magazin DIALOG, infpro The Debate, sowie Blogbeiträge auf infpro.org) erstellt. Es werden keine Texte Dritter kopiert, übernommen oder vertont.