Auf nach China: Wenn die letzte Wertschöpfung abwandert.

Ein Beitrag von Klaus Weßing.

In dem Beitrag: „Warum deutsche Mittelständler Produktion nach China verlagern?“ wird das Beispiel von AURA aus Germersheim vorgestellt, denn das Mittelstandsunternehmen aus Rheinland-Pfalz ist diesen Schritt gegangen. Geschäftsführer Patric Burkhart begründet diese Entscheidung mit einer nüchternen Kostenrechnung – ohne Arbeitsteilung zwischen Entwicklung, Herstellung und Endfertigung lasse sich die Produktion zu deutschen Kosten international nicht mehr wettbewerbsfähig halten. „Wir stehen unter einem zunehmenden globalen Wettbewerbsdruck“, wird der Geschäftsführer in dem Artikel zitiert. „Ohne diese Arbeitsteilung könnten wir bei den Kosten in Deutschland international nicht mehr mithalten.“

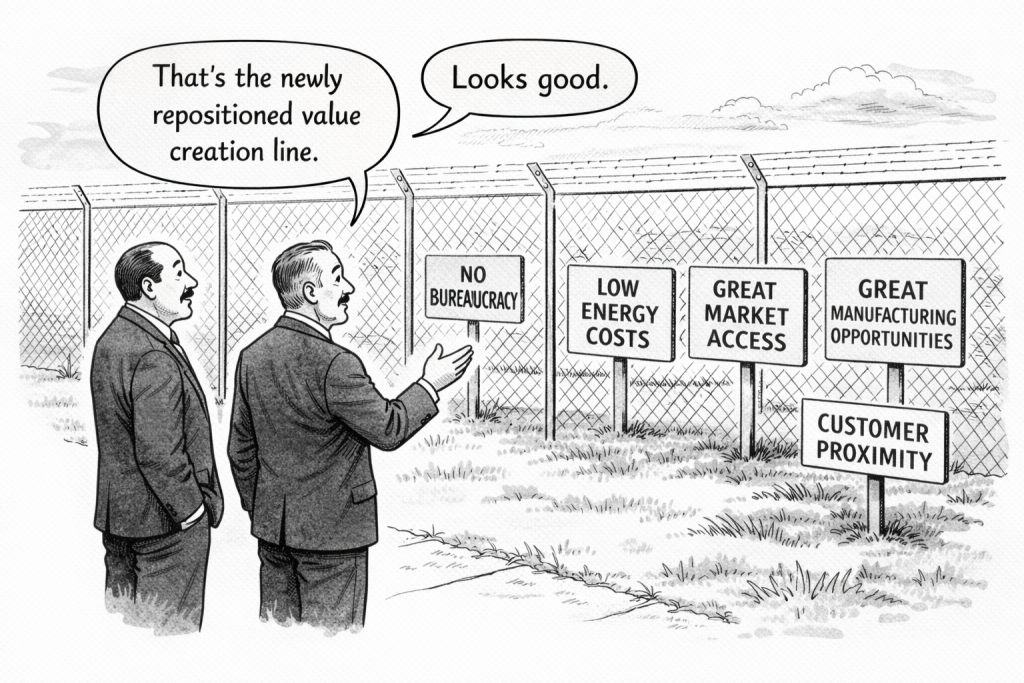

Das Unternehmen aus Germersheim, das hier stellvertretend für viele Mittelständler steht, zeigt, wie die Verlagerung praktisch beginnt – nicht mit dem Abzug der Konstruktion, sondern mit den letzten, margentragenden Stufen der Wertschöpfung. Endmontage, Systemintegration, Inbetriebnahme und Service rücken dorthin, wo der Markt den Takt vorgibt. Man kann davon ausgehen, dass die AURA kein Einzelschicksal ist, sondern für ein Muster steht, das viele Mittelständler kennen: Entwicklung, Schlüsselkomponenten, Know-how bleiben in Deutschland; Integration, Skalierung und Montage wandern dorthin, wo Stückkosten, Lieferkettennähe, Genehmigungsrealität und Marktzugang in derselben Rechnung stehen.

Der deutsche Mittelstand geht nicht „nach China“, weil er fernöstliche Romantik entdeckt hätte, sondern weil er das eigene Risiko rationalisiert. AURA ist dafür kein Ausreißer, sondern Anschauungsmaterial: Wer China-Projekte dauerhaft betreut und eine Niederlassung als „Schlüssel“ für den Markt beschreibt, organisiert Wertschöpfung entlang des Marktes – nicht entlang des Herkunftslabels.

Die letzten Meter der Wertschöpfung

Am Bauteil steht weiterhin „Made in Germany“, doch die Wertschöpfung entsteht woanders. Und genau darin liegt das deutsche Risiko: der Verlust der Industrialisierungskompetenz – also der Fähigkeit, aus Technik zuverlässig, schnell und profitabel ein funktionierendes System zu machen.

Das ist ökonomisch brisant, weil Deutschland seine industrielle Rolle nicht aus Folklore bezieht, sondern aus Struktur. 2024 erwirtschaftete das Verarbeitende Gewerbe 19,9 Prozent der deutschen Bruttowertschöpfung – mehr als in den anderen großen EU-Volkswirtschaften. Und in der EU-Industrieproduktion trägt Deutschland mit 26 Prozent den größten Anteil am Wert der „sold production“. Wer die letzten Wertschöpfungsstufen verliert, verliert nicht „ein bisschen Montage“, sondern Lernkurven, Taktzeiten und Systemroutine – also genau das, was industrielle Produktivität in der Praxis erzeugt.

China ist nicht Kulisse, sondern Wettbewerbsraum

Der Grundimpuls ist banal und deshalb so wirksam: Wer in China verkauft, muss in China liefern – nicht nur physisch, sondern im Preis, im Tempo und in der regulatorischen Kompatibilität. Aus dem Absatzmarkt ist ein Wettbewerbsraum geworden, in dem Innovationstakt und Preisdruck zugleich steigen. Dass sich dieser Druck in Erwartungshaltungen niederschlägt, zeigt auch die Geschäftslage vieler Firmen vor Ort: In Umfragen der deutschen Auslandshandelskammer rechnen mehr als die Hälfte der Befragten damit, dass chinesische Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Innovationsführer in ihren Branchen werden.

China ist für deutsche Firmen nicht mehr nur Absatzmarkt. Es ist ein Ort, an dem Wettbewerbsfähigkeit organisiert wird – und an dem zugleich Wettbewerber entstehen. Außenhandelsdaten und Direktinvestitionen deuten darauf hin, dass die Verlagerung der „letzten Meter“ keine Panne, sondern Planung ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert zusätzliche Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China für 2025 auf rund sieben Milliarden Euro; ein erheblicher Teil werde aus Gewinnen vor Ort finanziert. IW-Ökonom Jürgen Matthes beschreibt es als Ausbau „mit wieder erhöhtem Tempo“. Die Pointe daran ist nicht das Tempo, sondern die Richtung: Wertschöpfung folgt der Entscheidung, nicht dem Herkunftslogo.

Die Leitfrage lautet: Bleibt Deutschland ein Land, das industrialisiert – oder wird es zum Ort der Vorarbeit, während anderswo integriert, skaliert und verdient wird? Die Antwort entscheidet sich weniger an Sonntagsreden als an einer harten Logik, die die Deutsche Handelskammer in China inzwischen offen beschreibt: eine „dritte Welle der Lokalisierung“, die sich auf F&E und die Geschwindigkeit der Industrialisierung richtet. Wenn Tempo und Marktnähe zur Eintrittskarte werden, wird „Made in Germany“ nicht abgeschafft – es wird funktional ausgehöhlt.

Nachfrage ist da – Umsetzung ist der Engpass

Das ist keine feuilletonistische Stimmung, sondern die Vorstufe dessen, was Unternehmen in Tabellen übersetzen: schwache Erwartungswerte, steigende Unsicherheitsprämien, längere Amortisationshorizonte. Parallel zeigt Destatis, wie hart die operative Seite ist: Die reale Produktion im Produzierenden Gewerbe sank im Dezember 2025 gegenüber November um 1,9 Prozent, die Industrie (ohne Energie und Bau) sogar um 3,0 Prozent. Und in den energieintensiven Branchen bleibt der Abstand zur Normalität groß – ein Hinweis darauf, dass es nicht nur um Konjunktur geht, sondern um die Rechnung des Standorts.

Man kann diese Zahlen mit dem Gegenargument beantworten: Die Aufträge ziehen doch. Auch das stimmt – und zeigt gerade deshalb die neue Lage. Im Dezember stiegen die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe kräftig; ohne Großaufträge fällt das Plus deutlich bescheidener aus, und im Dreimonatsvergleich wirkt der Sprung weniger spektakulär. Der Punkt ist nicht, dass es keine Nachfrage gibt. Der Punkt ist, dass Nachfrage allein keine Wertschöpfung hält, wenn der Weg von der Bestellung zur stabilen Serie zu langsam, zu riskant oder zu teuer wird. In der Gegenwart entscheidet nicht das Bekenntnis zum Industrieland, sondern die Fähigkeit, Projekte zügig in Betrieb zu bekommen – und die Lernkurve dort zu halten, wo man sie kontrollieren kann.

Wertschöpfungsgeographie ist keine Folklore

Damit sind wir bei einem Begriff, der in Deutschland oft weich gesprochen wird, obwohl er hart gemeint ist: Wertschöpfungsgeographie. Sie meint nicht Werkstor-Romantik, sondern die Verteilung von Funktionen entlang messbarer Parameter: Energiepfad, Genehmigungsdauer, Abgabenlogik, Förderbedingungen, Zollregime, Sanktionsrisiken, Local-Content-Regeln. In den Nullerjahren dominierte die Effizienzformel: Entwicklung hier, Fertigung dort, Absatz überall. Heute ist Effizienz nur noch eine Zeile im Modell. Hinzu kommen Variablen, die sich nicht wegmoderieren lassen, weil sie wie Kosten wirken: Exportkontrollen, Datenräume, Herkunftsregeln, regulatorische Eingriffe. Wer Kapazitäten plant, optimiert nicht nur Stückkosten, sondern Konfliktfestigkeit – und baut im Zweifel parallele Netze statt einer einzigen globalen Kette.

Drei Pole statt einer Kette

Diese Neuordnung ist nicht nur chinesisch-amerikanisch. Indien rückt als dritter Pol hinein – nicht als moralische Alternative, sondern als zweites Bein in einer Welt der Diversifikation. Das „China-plus-eins“-Muster ist längst mehr als Beraterjargon: Reuters berichtete Anfang Januar über indische, staatlich geförderte Elektronik-Komponentenprojekte im Umfang von rund 418,6 Milliarden Rupien (4,64 Milliarden Dollar) – ein politisch gesetzter Versuch, Fertigungstiefe zu gewinnen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Und im Februar wurde in einer weiteren Reuters-Meldung sichtbar, wie globale Hersteller Indien nicht nur als Absatz-, sondern als Produktions- und Exportplattform aufrüsten. Man muss daraus kein Heilsversprechen ableiten; im Gegenteil: Die Nachricht ist, dass diese dritte Säule entsteht, weil Unternehmen Redundanz brauchen – und weil Redundanz Investitionsentscheidungen erzwingt, die früher nicht nötig waren.

China bleibt zentral, weil Markt und Werkbank dort oft in einem Rechtsraum zusammenfallen. Marktzugang wird in vielen Segmenten an lokale Wertschöpfung geknüpft; Export ersetzt keine Präsenz. Die USA gewinnen dort, wo sie eine Kombination liefern, die Investitionsentscheidungen liebt: großer Binnenmarkt, im internationalen Vergleich günstigere Energie, Industriepolitik als Anreizmaschine. Es geht nicht um Ideologie, es geht um Tempo – und um die Frage, ob ein Projekt in 24 Monaten operativ ist oder in 24 Monaten schon wieder neu kalkuliert werden muss.

Europa verlagert – und Deutschland verliert innerhalb Europas

Innerhalb Europas verschiebt sich industrielles Gewicht nach Osten. Polen, Tschechien, Ungarn ziehen Volumen an, weil Kosten, Arbeitskräfteangebot und Lieferkettennähe zusammenpassen – abgesichert durch Binnenmarkt und Rechtsrahmen. Das ist kein Abzug aus Europa, sondern eine Umlagerung innerhalb Europas. Für Deutschland ist es trotzdem schmerzhaft, weil es den Mythos entkernt, der Binnenmarkt schütze automatisch den deutschen Kern. Er schützt europäische Produktion, nicht den deutschen Standort. Wer nun sagt, Deutschland bleibe doch stark in Entwicklung, Maschinenbau, Systemintegration, hat nicht Unrecht – und beschreibt damit zugleich die gefährliche Phase. Wertschöpfung wird in reifen Industrien nicht im Organigramm entschieden, sondern in der Lernkurve. Prozesswissen entsteht nicht im CAD, sondern im Schichtbetrieb, am Engpass, in der täglichen Abweichung und ihrer Korrektur. Wer die Lernkurve abgibt, gibt die Kostenführerschaft ab – zunächst unsichtbar, später irreversibel. Genau deshalb sind die „Nebenwirkungen“ einer China-Entscheidung nicht moralisch, sondern strukturell: Wo sitzt der Serienhochlauf? Wer kontrolliert Datenräume und Qualitätsregime? Wo liegen die Kontrollpunkte – Spezifikationen, Systemarchitektur, kritische Komponenten, Zuliefer-Setups? Wer diese Kontrollpunkte im eigenen Zugriff hält, kann global fertigen, ohne global ausgeliefert zu sein. Wer sie verliert, lebt vom Ruf – bis der Ruf zu teuer wird.

Entlastung ist keine Investitionszusage

Die Politik reagiert derzeit vor allem mit Entlastung. Das ist nicht falsch, aber oft zu punktuell, um Investitionsentscheidungen zu drehen. Die Bundesregierung betont, dass die Gasspeicherumlage abgeschafft wurde, dass Netzentgelte bezuschusst werden und produzierende Unternehmen bei der Stromsteuer entlastet werden; Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagt: „Wir senken jetzt die Energiepreise, damit Arbeitsplätze in diesem Land gesichert werden.“ Zudem wird 2026 ein Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro zu den Übertragungsnetzentgelten genannt, um Stromkosten zu dämpfen. Das kann kurzfristig beruhigen. Aber die Frage, die in Investitionsentscheidungen zählt, lautet härter: Wird daraus ein Energiepfad, den Banken, Beiräte und Eigentümer über Jahre unterschreiben? Und wird aus „Beschleunigung“ eine messbare Verkürzung der Verfahren, die sich als reale Monate im Projektplan niederschlägt?

Wohlstand folgt dem Projektplan

Die Industrie selbst formuliert die Lage inzwischen in einer Sprache, die weniger nach Wunschzettel klingt als nach Bilanz. BDI-Präsident Peter Leibinger warnte im Januar: „Nur wenn wir jetzt der Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum hohe Priorität geben, können wir den Abwärtstrend der Industrieproduktion stoppen.“ Man kann den Satz als üblichen Verbandsruf abtun. Man kann ihn auch als Übersetzung dessen lesen, was gerade passiert: Redundanz kostet Kapital, Unsicherheit kostet Rendite, Langsamkeit kostet Projekte. Und wer ein Investitionsfenster verpasst, verpasst nicht nur ein Werk, sondern häufig die nächste Produktgeneration.

Produktion ist nicht der nachgelagerte Rest der Wertschöpfung, den man „irgendwo“ erledigt. Produktion ist die Maschine, die aus Entwurf Erfahrung macht, aus Erfahrung Produktivität – und aus Produktivität Preis- und Qualitätsmacht. Ein Land, das seine industrielle Lernkurve auslagert, importiert später mehr als Güter. Es importiert Abhängigkeit.

Der Schluss ist daher kein Appell, sondern eine einfache Forderung an die Realität: Deutschland muss wieder investitionsreif werden – in Parametern, die Investitionsentscheidungen verändern. Energie braucht einen verlässlichen Pfad, nicht nur eine Dämpfung. Genehmigungen müssen Zeit aus Projekten nehmen, statt Zeit in Risiko zu verwandeln. Abgaben- und Steuerlogik müssen kalkulierbar sein, Infrastrukturtempo muss als Termin existieren, nicht als Absicht. Wer diese Bedingungen liefert, muss nicht um Produktion bitten – er wird sie bekommen. Wer sie nicht liefert, wird weiter Leitbilder formulieren, während die Lernkurve längst woanders sitzt.

Bilder: Susanne O´Leary, erstellt mit (c) DALL-E von OpenAI.

Klaus Weßing

Vorstand infpro