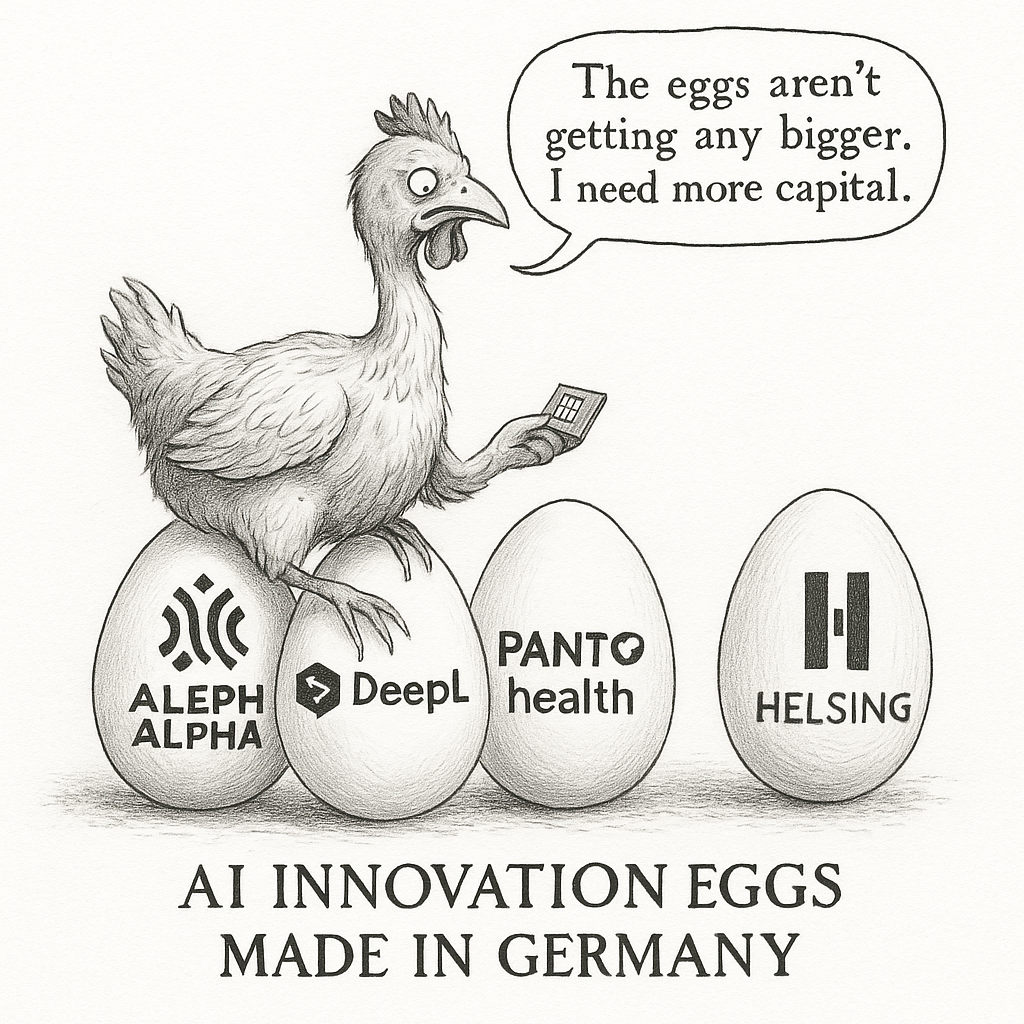

Deutschlands KI-Szene: Erfolge im Aufbruch, Defizite im Wachstum.

Ein Beitrag von Lothar K. Doerr.

Es gehört zur Folklore der Berliner Start-up-Szene, dass von der großen KI-Zukunft die Rede ist, sobald Minister oder Investoren zu Besuch kommen. Man zeigt ihnen Räume mit jungen Teams, die an Sprachmodellen tüfteln, Roboter trainieren oder medizinische Daten auswerten. Deutschland präsentiert sich gern als das Land des „AI made in Germany“. Und doch bleibt der Eindruck zwiespältig: Die Projekte sind da, manche haben Substanz, einige sind international sichtbar. Aber das Fundament ist schmal, das Kapital flach, und die Skalierung gelingt nur selten aus eigener Kraft.

Die Liste der Erfolgsgeschichten lässt sich sehen. DeepL aus Köln gilt inzwischen als das präziseste Übersetzungs-Tool der Welt. Das Unternehmen hat sich still und leise in einer Nische etabliert, die Google und Microsoft nicht exklusiv besetzen konnten. Millionen Nutzer, eine zahlende Kundschaft im Unternehmensbereich, internationale Anerkennung – und Finanzierungsrunden, die das Unternehmen zu einem der wertvollsten KI-Start-ups Europas gemacht haben. Aleph Alpha in Heidelberg arbeitet an großen Sprachmodellen und bietet damit eine europäische Alternative zu OpenAI und Anthropic. Das Geschäftsmodell ist klar: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen ihre sensiblen Daten nicht in amerikanische Clouds hochladen müssen, sondern auf eine vertrauenswürdige europäische Lösung setzen. In einer Zeit, in der Datensouveränität mehr ist als ein Schlagwort, trifft dieses Angebot einen Nerv.

Helsing aus München wiederum zeigt, dass deutsche KI nicht nur in Software für Büroarbeit oder Kommunikation stattfindet. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Verteidigungstechnologie und arbeitet eng mit europäischen Armeen zusammen. In einer Welt, in der geopolitische Konflikte wieder an den Märkten rütteln, ist Helsing ein Symbol dafür, dass KI längst sicherheitspolitische Dimensionen erreicht hat. Dass Investoren hier bereitwillig Geld geben, liegt nicht nur am technologischen Potenzial, sondern auch an der strategischen Bedeutung für Europa.

Hinzu kommen eine Reihe kleinerer, aber vielversprechender Firmen. PANTOhealth aus München etwa entwickelt Systeme, die den Zustand von Brücken und Infrastrukturen mit Hilfe von Sensorik und KI überwachen. Die Anwendung ist unspektakulär, aber wirtschaftlich relevant – nicht nur, weil Investitionen in Infrastruktur zunehmen, sondern auch, weil der Sanierungsstau in Deutschland hoch ist. OrthoCoPilot aus Berlin unterstützt Chirurgen mit KI-gestützten Assistenzsystemen, die Operationen präziser und sicherer machen. Das sind konkrete Geschäftsfelder mit unmittelbarer gesellschaftlicher Wirkung: weniger Staus durch marode Brücken, weniger Risiken im OP.

Die Vielfalt ist also vorhanden: Sprachmodelle, Übersetzung, Verteidigung, Medizin, Infrastruktur. Es ist kein Mangel an Geschäftsideen, an Talenten oder an Gründungsbereitschaft. Deutschland hat gezeigt, dass es im globalen Wettbewerb nicht nur Zuschauer ist. Doch der Stolz über die kreativen Köpfe wird schnell relativiert, wenn man auf die Finanzierungsseite blickt. Denn die entscheidenden Wachstumsrunden stammen fast ausnahmslos von ausländischen Investoren.

Die Zahlen sind eindeutig. Während in den USA milliardenschwere Finanzierungen für Start-ups wie OpenAI oder Anthropic inzwischen fast zum Alltag gehören, bleibt Deutschland im mittleren zweistelligen Millionenbereich stecken. Sobald hierzulande eine Finanzierung über 100 Millionen Euro ansteht, sind Investoren aus Katar, den USA oder Frankreich beteiligt. Bei Celonis, dem Münchner Prozessanalyse-Spezialisten, war es der Einstieg des katarischen Staatsfonds, der die Bewertung in zweistellige Milliardenhöhen trieb. Bei Helsing übernahm ein amerikanischer Fonds die entscheidende Wachstumsrunde. DeepL sammelte sein Kapital ebenfalls vor allem international ein.

Diese Abhängigkeit ist kein Zufall, sondern Ergebnis struktureller Schwächen. In Deutschland gibt es eine breite Frühphasenförderung: Acceleratoren wie AI Nation in Berlin und München, der K.I.E.Z.-Accelerator, Förderinstrumente der Länder, staatliche Fonds wie der High-Tech Gründerfonds. Sie alle sichern den Markteintritt. Doch sobald es um Skalierung geht, fehlt die Markttiefe. Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen investieren kaum in Risikokapital. Die Börse in Frankfurt nimmt nur selten Tech-Werte auf. Und viele deutsche Konzerne behandeln Start-ups eher als Pilotprojekte denn als strategische Beteiligungen.

Das Ergebnis ist eine paradoxe Situation: Deutschland hat eine lebendige Start-up-Szene, aber keinen Kapitalmarkt, der sie trägt. Stattdessen werden Wachstumsrunden importiert, die Kontrolle wandert ins Ausland, und die Standortwirkung verpufft. Die Politik verweist gern auf den DeepTech & Climate Fonds oder die WIN-Initiative, die Milliarden mobilisieren sollen. Doch Geschwindigkeit und Professionalität dieser Instrumente bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Ein Blick nach Paris und London zeigt, wie es anders geht. Frankreich hat mit Bpifrance eine Staatsbank, die systematisch in Start-ups investiert – nicht nur in der Frühphase, sondern gezielt in Scale-ups. Die Tibi-Fonds ziehen privates Kapital in Milliardenhöhe nach, und Emmanuel Macron hat mit der Marke „La French Tech“ ein politisches Schaufenster geschaffen, das Gründungen international sichtbar macht. London wiederum profitiert von seiner Börse: Tech-Start-ups finden dort verlässliche Emissionsmöglichkeiten, Crossover-Investoren und eine Anlegerkultur, die Risikokapital nicht als exotisches Anhängsel betrachtet.

Deutschland hingegen bleibt ein Land der Programme und Absichtserklärungen. Die Gründung neuer Fonds wird gefeiert, ihre Wirkung bleibt aber überschaubar. „Digitale Souveränität braucht Kapital, das nicht nur Impulse setzt, sondern auch in Milliarden denkt“, formulierte der Investor Klaus Hommels kürzlich. Und er trifft den Punkt: Solange institutionelle Anleger hierzulande kaum in Start-ups investieren, bleibt die Finanzierung strukturell schwach.

Für die deutsche KI-Szene bedeutet das eine gefährliche Schieflage. Zwar gibt es erfolgreiche Business Cases, doch sie bleiben in der Hand internationaler Kapitalgeber. Die Wertschöpfung, die Patente, die Talente – vieles davon wandert dorthin, wo Kapital in ausreichender Menge vorhanden ist. Für die Politik reicht es nicht, Programme aufzulegen. Entscheidend ist, ob die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass Milliardenbeträge aus Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen in den Markt fließen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Deutschland die Lücke schließen kann. Der Erfindergeist ist vorhanden, die Talente sind da. DeepL, Aleph Alpha, Helsing und andere haben bewiesen, dass hierzulande Spitzentechnologie entstehen kann. Doch wenn es nicht gelingt, das Kapitalproblem zu lösen, bleiben diese Erfolge Ausnahmeerscheinungen – und das Land der guten Anfänge, nicht der großen Durchbrüche.

Liste der wichtigen Förderer und Plattformen

Bundes- und Landesprogramme• EXIST-Gründerstipendium (BMWK): Frühphasenförderung, Stipendien für Gründer:innen aus Hochschulen.

• High-Tech Gründerfonds (HTGF): Frühphaseninvestor mit mehr als 700 Beteiligungen, 2 Mrd. € Kapital.

• DeepTech & Climate Fonds (DTCF): Co-Investmentfonds mit bis zu 1 Mrd. €, Tickets bis 30 Mio. €.

• WIN-Initiative (Wachstumsfonds Deutschland): Dachfonds mit ca. 12 Mrd. € Volumen, soll institutionelle Anleger mobilisieren.

• Zukunftsfinanzierungsgesetz: Reform für Mitarbeiterbeteiligungen, IPO-Regeln.

Acceleratoren und Plattformen

• AI Nation (Berlin & München): Vernetzt Start-ups mit Kapital, Industrie und Forschung.

• K.I.E.Z. – KI Entrepreneurship Zentrum (Berlin): Brücke zwischen Hochschulforschung und Markt.

• AI.STARTUP.HUB Hamburg: Regionale Plattform mit Fokus auf KI-Anwendungen in Industrie und Hafenlogistik.

• German Accelerator: Unterstützt deutsche Start-ups beim Eintritt in internationale Märkte (USA, Asien).

• Intel Ignite (München): Unternehmensprogramm von Intel, globales Accelerator-Netzwerk.

• DEEP – ESMT Berlin: Institut für Deep Tech Innovation, Venture Building und Corporate Collaboration.

Wichtige Netzwerke und Cluster

• KI Bundesverband: Interessenvertretung deutscher KI-Unternehmen.

• AppliedAI (München): Initiative zur Vernetzung von Industrie und Start-ups, unterstützt durch UnternehmerTUM.

• Cyber Valley (Baden-Württemberg): Forschungs- und Start-up-Cluster für KI und Robotik.

• Berlin AI Campus (Merantix): Ökosystem von KI-Gründern, Investoren und Wissenschaft.

KI Innovations "Made in Europe"

DeepL – von Köln in die Welt

DeepL hat geschafft, wovon viele europäische Start-ups träumen: aus einer Idee ein globales Produkt zu machen, das Standards setzt. Übersetzungen, die präziser und natürlicher klingen als bei den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley, haben dem Unternehmen den Weg in die Chefetagen der Fortune-500-Konzerne geebnet. Heute ist DeepL nicht nur Werkzeug, sondern Infrastruktur – vom Mittelständler bis zur internationalen Behörde. Wachstum, Bewertung und Nutzerzahlen zeigen: Diese KI ist längst Exportgut und Markenbotschafter zugleich.

Aleph Alpha – Souveränität made in Heidelberg

Aleph Alpha setzt bewusst auf das, was Europa am dringendsten braucht: technologische Souveränität. Das Unternehmen hat sein Ökosystem konsequent erweitert, Partner aus Industrie und Finanzwelt eingebunden und seine Plattform auf die Bedürfnisse von Verwaltung, Mittelstand und kritischen Infrastrukturen zugeschnitten. Mit strategischen Akquisitionen und einem verstärkten Management-Team sendet Aleph Alpha ein klares Signal: Diese KI bleibt nicht im Labor, sondern wird zum industriellen Rückgrat – verankert in Europa, anschlussfähig an die Welt.

Helsing – die neue Verteidigungskraft

Kaum ein Name verkörpert die neue Wucht europäischer KI so wie Helsing. Gegründet mit der Vision, die Verteidigungsfähigkeit Europas neu zu denken, hat das Unternehmen in kürzester Zeit Milliardenkapital eingesammelt und Technologien entwickelt, die von Drohnenschwärmen bis zu KI-gesteuerten Jets reichen. Helsing steht für eine Zeitenwende: Verteidigung als Hightech-Industrie, die Europas Sicherheit mitgestaltet – und zugleich zeigt, dass europäische Gründungen auch im global härtesten Markt erfolgreich sein können.

Ob Sprache, Souveränität oder Sicherheit – DeepL, Aleph Alpha und Helsing stehen für drei ganz unterschiedliche Facetten derselben Botschaft: Europa kann KI nicht nur entwickeln, sondern weltweit an die Spitze bringen. Es sind Erfolge, die zeigen, dass Zukunftstechnologie hier nicht nur nachgebaut, sondern neu erfunden wird.

Erfolgstories

Aus dem Umfeld von AI Nation entstand das Münchner Start-up PANTOhealth, das mit KI Brückenbauwerke überwacht und heute mit Autobahngesellschaften zusammenarbeitet. Ein anderes Beispiel ist Exazyme, das KI nutzt, um Enzyme für die Industrie schneller zu designen – inzwischen mit Pilotprojekten in der Chemiebranche.

In Berlin hat der K.I.E.Z.-Accelerator Firmen wie OrthoCoPilot unterstützt, das KI-gestützte Assistenzsysteme für Chirurgen entwickelt. Das Start-up konnte kürzlich eine siebenstellige Finanzierung abschließen.

Auch der HTGF kann auf lange Listen verweisen: Trademob (Mobile Advertising), Outfittery (E-Commerce), Rigontec (Biotech, später von MSD übernommen) oder Mister Spex (Brillen-Onlinehandel) gehören zu den Alumni.

Im Gesundheitsbereich wurde Ada Health, die KI-basierte Symptom-Checker-App, von frühen öffentlichen Programmen flankiert und konnte in den letzten Jahren über 100 Millionen Dollar Kapital aufnehmen.

Diese Beispiele zeigen: Die deutsche Start-up-Szene kann Unternehmen hervorbringen, die international konkurrenzfähig sind. Doch sie verdeutlichen auch, dass für den nächsten Schritt, die Skalierung auf globale Märkte, häufig ausländisches Kapital entscheidend war.

Förderarchitektur

Deutschland verfügt heute über eine beachtliche Förderarchitektur. Einige Initiativen stechen hervor:

• AI Nation – getragen von K.I.E.Z. in Berlin und AI+Munich, bringt Start-ups aus den Bereichen KI, Robotik, Greentech und Biotech auf den Markt. Mit Modulen wie „Bridge-to-Market“ und Accelerator-Phasen ist es das sichtbarste nationale Programm für KI-Gründungen. Über 180 Teams wurden seit Gründung gefördert, viele davon mit erfolgreicher Anschlussfinanzierung.

• K.I.E.Z. – Artificial Intelligence Entrepreneurship Center in Berlin – ein Zusammenschluss der Berliner Universitäten, der Forschungsteams auf dem Weg in den Markt begleitet. Mit Pre-Incubation-Programmen wie „Bridge-to-Market“ und dem „K.I.E.Z. Accelerator“ hat es inzwischen über 120 Start-ups hervorgebracht, die zusammen mehr als 45 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt haben.

• AI.STARTUP.HUB Hamburg – bündelt regionale Kräfte im Norden, bringt Gründerinnen und Gründer mit der Industrie zusammen und wird durch die Hansestadt flankiert. Mehrere Start-ups aus dem Bereich maritimer KI-Anwendungen haben dort ihren Weg zum Markt gefunden.

• German Accelerator – das bundesweite Leuchtturmprogramm, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, das deutschen Start-ups beim Eintritt in internationale Märkte hilft. Die USA sind das wichtigste Ziel, daneben auch Asien und Südamerika. Zahlreiche bekannte Scale-ups – von N26 bis Signavio – profitierten in ihrer Frühphase von dem Sprungbrett.

• DeepTech & Climate Fonds (DTCF) – ein staatlicher Co-Investment-Fonds mit bis zu einer Milliarde Euro Volumen, der gezielt in junge Technologieunternehmen investiert. Die Förderlogik: mindestens 30 Prozent privates Kapital, höchstens 70 Prozent staatlich, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden.

• Wachstumsfonds Deutschland – ebenfalls mit einer Milliarde Euro ausgestattet, soll er institutionelles Kapital wie Versicherungen und Versorgungswerke stärker in die Start-up-Finanzierung ziehen.

• High-Tech Gründerfonds (HTGF) – der Klassiker, seit 2005 aktiv, mit mehr als 700 Beteiligungen einer der größten Frühphaseninvestoren Europas. Viele erfolgreiche deutsche Tech-Unternehmen haben ihren ersten institutionellen Investor hier gefunden.

Bilder: Susanne O´Leary, erstellt mit (c) DALL-E von OpenAI.

Lothar K. Doerr

infpro Mitglied