Vom europäischen Technologieführer zum globalen Gestalter –

Deutschland vor entscheidendem Schritt.

Ein Beitrag von Lothar K. Doerr.

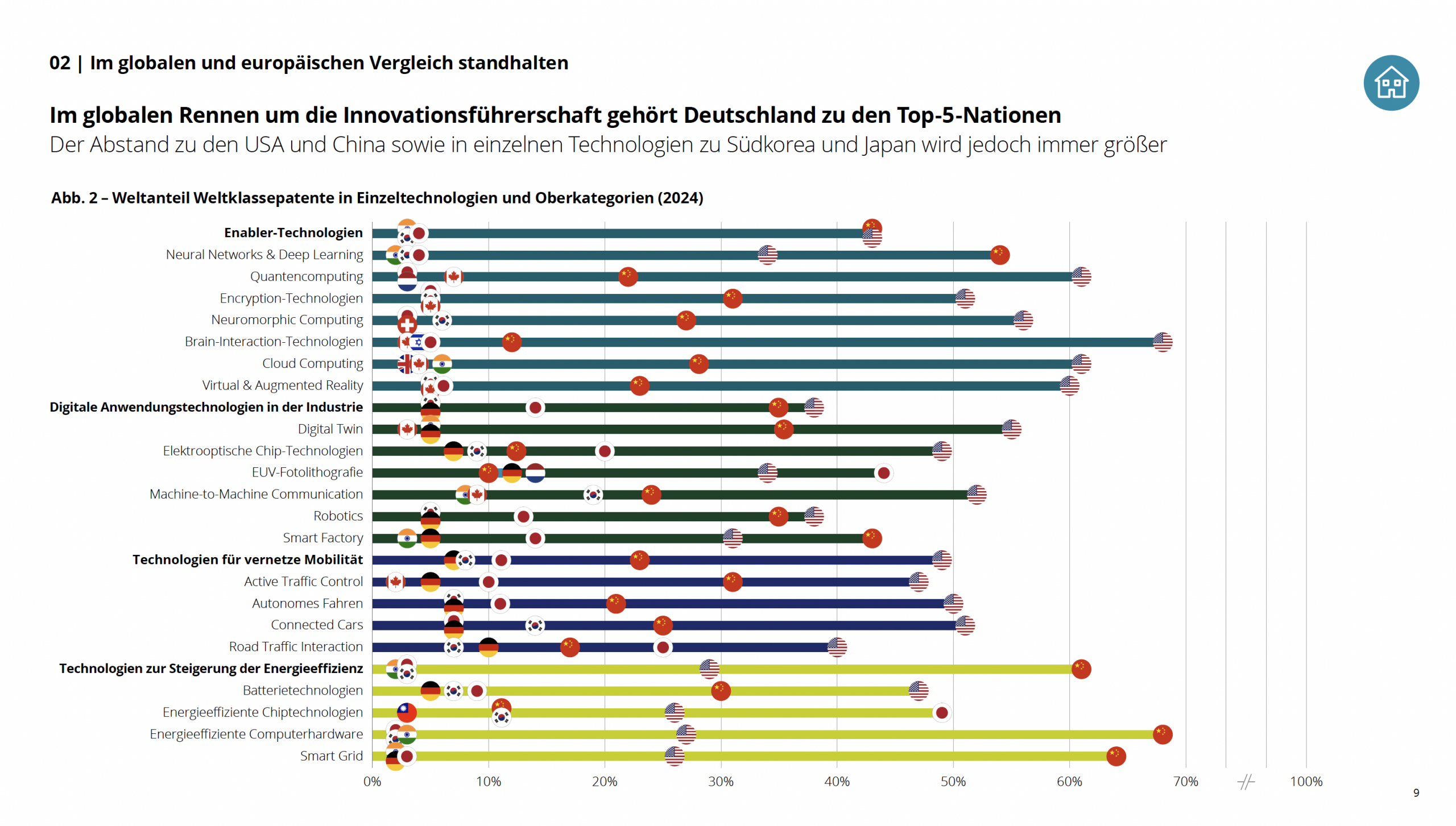

Deutschland steht im globalen Technologiewettbewerb besser da, als viele annehmen – und schlechter, als es sich leisten kann. Die aktuelle Deloitte-Studie „Digitale Technologien made in Germany“ attestiert der Bundesrepublik europäische Führungsstärke bei Weltklassepatenten in Mobilität und Energieeffizienz. Doch im weltweiten Maßstab droht der Vorsprung zu schmelzen: In Schlüsselbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Quantencomputing und Mikroelektronik setzen die USA, China und Südkorea längst das Tempo. Wer in Berlin heute von Technologieführerschaft spricht, muss daher auch sagen, wie er das Tal zwischen Forschungserfolg und Marktreife überbrücken will – bevor andere es tun.

Die Ranglisten der Innovationswelt sind unbestechlich. Sie kennen weder politische Absichtserklärungen noch nationalen Stolz. Sie messen, zählen, vergleichen – und lassen damit wenig Raum für Selbsttäuschung. Wer sich ihnen stellt, muss sich an harten Fakten messen lassen. Die aktuelle Deloitte-Studie „Digitale Technologien made in Germany“, erstellt in Kooperation mit dem Schweizer Institut EconSight, tut genau das. Sie ordnet Deutschlands Position im globalen Wettbewerb um Schlüsseltechnologien neu ein – und zieht eine Bilanz, die zugleich Ermutigung und Mahnung ist.

Deutschland gehört demnach zu den fünf führenden Nationen weltweit, wenn es um sogenannte Weltklassepatente geht – Patente, die durch hohe Qualität, internationale Zitierung und Relevanz für künftige Märkte auffallen. In Europa nimmt die Bundesrepublik eine Spitzenposition ein, vor allem in den Bereichen vernetzte Mobilität, Energieeffizienz und industrieller Automatisierung. Diese Stärke ist das Ergebnis jahrzehntelanger Ingenieurkunst, robuster Industrienetzwerke und einer Forschungslandschaft, die international vernetzt ist.

Deloitte-Studie-Zukunftstechnologien-Short-August25

Doch die Studie macht auch deutlich: Zwischen europäischer Führungsrolle und globaler Technologieführerschaft klafft eine Lücke. Die USA und China liegen bei vielen Schlüsseltechnologien vorn, Südkorea und Japan ziehen in einzelnen Feldern vorbei. In der Quanteninformatik, bei Halbleitern und in Teilen der Künstlichen Intelligenz hat Deutschland Nachholbedarf. Südkorea etwa zeigt, wie eine konsequente Innovationspolitik, gepaart mit enger Einbindung der Industrie, Forschungsergebnisse zügig in marktreife Anwendungen überführt – und damit den eigenen Unternehmen im globalen Wettbewerb entscheidende Vorteile verschafft.

Die Deloitte-Analyse benennt eine zentrale Schwäche: den Bruch in der Finanzierungskette. Zwar wird Grundlagenforschung in Deutschland solide gefördert – mit öffentlichen Mitteln und einer beachtlichen institutionellen Infrastruktur. Doch zwischen dieser Forschung und der privaten Investitionsphase klafft oft eine Lücke. In dieser „Tal-der-Tode“-Phase scheitern zu viele Projekte daran, dass es keine ausreichenden Anreize für Investoren gibt, frühzeitig in riskante, aber potenziell marktverändernde Technologien zu investieren. Die Folge: Ideen versanden oder werden – nicht selten – im Ausland kommerzialisiert.

Die Studie empfiehlt deshalb eine doppelte Strategie. Erstens: gezielte Investitionsanreize, die privaten Kapitalgebern das Risiko mindern, in junge Technologien einzusteigen. Zweitens: eine stärkere Verzahnung von Staat, Wirtschaft und Forschung, um Entwicklungszyklen zu verkürzen und bürokratische Hürden abzubauen. Innovation, so die klare Botschaft, ist kein Selbstläufer – sie braucht Geschwindigkeit, Kapital und politische Rahmensetzung.

Was Deutschland dabei zugutekommt: Die industrielle Basis ist breit und technologisch anspruchsvoll. In Feldern wie vernetzter Mobilität – von autonomem Fahren über intelligente Verkehrssteuerung bis hin zu digitalen Lieferketten – ist die Bundesrepublik europäischer Vorreiter. Ebenso in der Energieeffizienz, wo Patente zu Speichertechnologien, intelligenten Netzen und emissionsarmen Produktionsverfahren das Innovationsprofil schärfen. Diese Kompetenzfelder sind nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch strategisch, weil sie unmittelbar mit Klimazielen, Versorgungssicherheit und geopolitischer Resilienz verknüpft sind.

Doch die Studie spart nicht mit Warnungen. Der Vorsprung in Europa könne schnell verspielt werden, wenn technologische Schlüsselbereiche nicht entschlossen ausgebaut würden. Die Patentdaten zeigen, dass in der Künstlichen Intelligenz die Dynamik in China und den USA erheblich größer ist. Während dort Kapitalströme in Milliardenhöhe in KI-Start-ups fließen, dominiert hierzulande noch die Projektlogik der öffentlichen Förderung – kleinteilig, befristet und oft ohne die notwendige Skalierungsperspektive.

Dabei ist die Ausgangslage keineswegs schlecht. Deutschland verfügt über eine dichte Forschungslandschaft, eine hohe Patentqualität und eine exportorientierte Industrie, die neue Technologien rasch in Märkte tragen kann – wenn die Brücke zwischen Labor und Werkbank stabiler gebaut wird. Das setzt jedoch eine andere Risikokultur voraus. Die Deloitte-Studie plädiert für ein Umfeld, in dem Scheitern nicht das Ende der Karriere bedeutet, sondern als notwendige Station auf dem Weg zur marktfähigen Innovation gilt.

Ein Blick nach Südkorea verdeutlicht, was möglich ist. Dort bündelt die Regierung Innovationsinitiativen unter klaren Zielvorgaben, flankiert von steuerlichen Anreizen und strategischen Investitionsprogrammen. Forschung und Wirtschaft arbeiten in Clustern zusammen, die den gesamten Entwicklungsprozess von der Idee bis zur Markteinführung abbilden. Die Folge: Südkorea liegt in mehreren Spitzentechnologien inzwischen vor traditionellen Industrienationen – und baut diese Position aus.

Für Deutschland bedeutet das: Will es den Sprung vom europäischen Primus zum globalen Gestalter schaffen, muss es die strukturellen Engpässe im Innovationsprozess auflösen. Das erfordert nicht nur mehr Kapital, sondern auch mehr Tempo und eine klare Priorisierung. Fördermittel müssen strategisch fokussiert werden, regulatorische Prozesse verschlankt und Technologiepolitik als langfristiges nationales Projekt verstanden werden – jenseits von Legislaturperioden und Ressortgrenzen.

Deutschland kann sich auf seinen Erfolgen nicht ausruhen. Die technologische Landkarte wird neu gezeichnet – von der Künstlichen Intelligenz über die Quantentechnologie bis zur Mikroelektronik. Wer hier nicht entschlossen handelt, riskiert, dass andere die Standards setzen und die Märkte besetzen. Noch ist Zeit, diese Entwicklung zu drehen. Die Deloitte-Studie liefert dazu eine präzise Standortbestimmung – und eine Handlungsanweisung, die man nicht ignorieren sollte.

Fazit: Der Anspruch, globale Technologieführerschaft zu erlangen, ist kein Selbstzweck. Er ist Ausdruck der Notwendigkeit, wirtschaftliche Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt zu sichern, in der technologische Überlegenheit zunehmend über politischen und ökonomischen Einfluss entscheidet. Deutschland hat die Substanz, diese Rolle zu spielen. Aber es muss wollen – und handeln. Alles andere wäre der Luxus, den sich ein Industrieland im Jahr 2025 nicht mehr leisten kann.

Bilder: Susanne O´Leary, erstellt mit (c) DALL-E von OpenAI.

Lothar K. Doerr

Journalist, infpro Mitglied